近日,我院赵子龙教授、潘翀教授、杨嘉陵教授等联合复旦大学、清华大学以及英国帝国理工学院等高校学者,在力学顶级期刊《International Journal of Mechanical Sciences》(中科院1区,影响因子9.4)发表论文《Hemodynamics of type B aortic dissection with structural chirality》,揭示了胸主动脉夹层(TBAD)螺旋形貌演化对血液流动和血管重塑的影响规律,为疾病诊治提供了科学依据。

手性是生物材料的内禀属性。手性形貌广泛存在于各种生物材料的多个结构尺度上。临床研究发现,TBAD患者的真腔呈现出不同程度的螺旋状手性形貌。关于这一现象的成因及其对人体健康的影响,人们知之甚少。

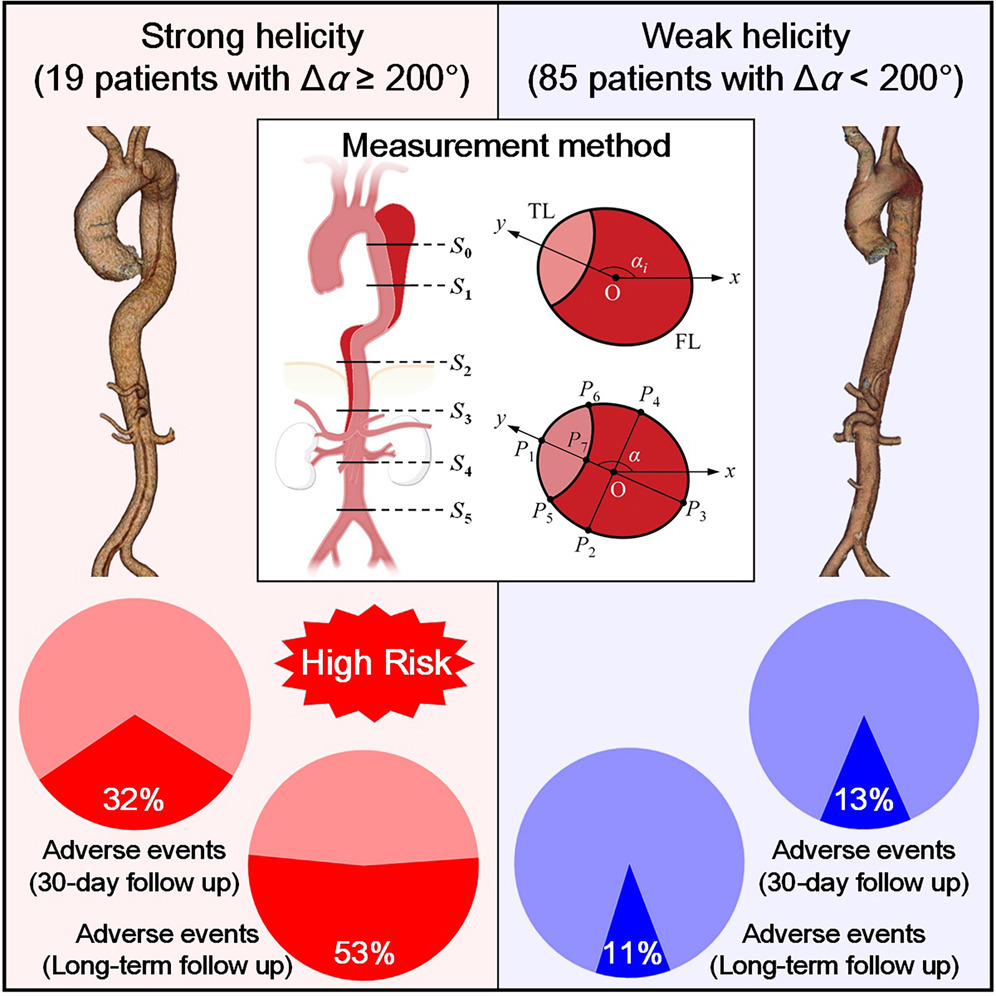

图1. 逾百例TBAD患者螺旋手性形貌及随访不良事件的关联统计结果。

TBAD始于主动脉内膜撕裂。血液经破口进入管壁层间,推动壁层分离形成假腔。赵子龙等发展形态学方法,分析了逾百例患者的CT影像。如图1所示,结果表明,超18%的TBAD患者的真腔表现出强手性形貌(螺旋角大于200°);强手性患者在30天及长期随访过程中发生心血管不良事件的概率远高于弱手性患者。这项研究揭示了TBAD螺旋形貌演化的高危性——具有明显手性真腔的患者常伴有危重的心血管并发症。该成果已于今年发表在《Cell》子刊《iScience》上(链接:http://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(25)01404-X)。

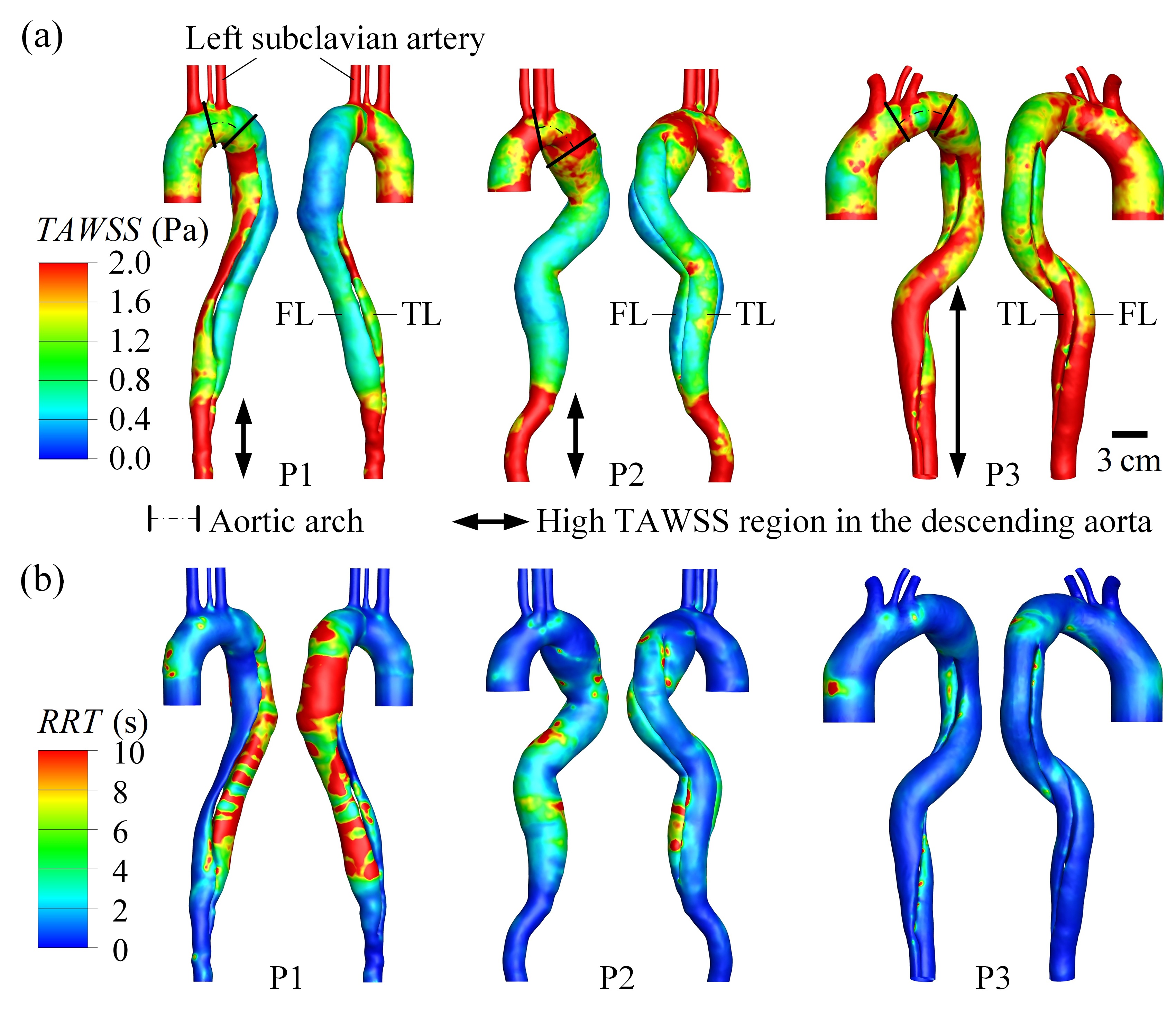

血管发生形态异常可能会引起严重的组织功能障碍。图2展示了一例正常主动脉和三例TBAD患者主动脉的几何结构。为了阐释TBAD螺旋形貌演化对人体健康的影响,研究团队结合实验测量与数值模拟开展研究。他们考虑动脉分支的支撑效应,建立流固耦合模型,探究了螺旋状柔性管腔内复杂的血流动力学行为。此外,他们利用四维血流磁共振成像(4D Flow MRI)技术开展实验测量,并结合临床随访,验证了流固耦合模型的准确性。

图2. 主动脉所呈现出的不同程度的螺旋手性形貌。(a)正常主动脉;(b)弱手性;(b)中手性;(c)强手性。

图3. 血流动力学分析。(a)血管时均壁面切应力;(b)血液相对滞留时间。

图3展示了不同螺旋程度的主动脉在时均壁面切应力和血液相对滞留时间等方面的分布差异。可以看到,弱手性模型(P1)假腔区域的应力水平显著低于强手性模型(P3),表明弱手性模型假腔扩张的风险较低。血液在弱手性假腔中的滞留时间更长,表明其更易形成血栓,更有可能获得好的术后预后。

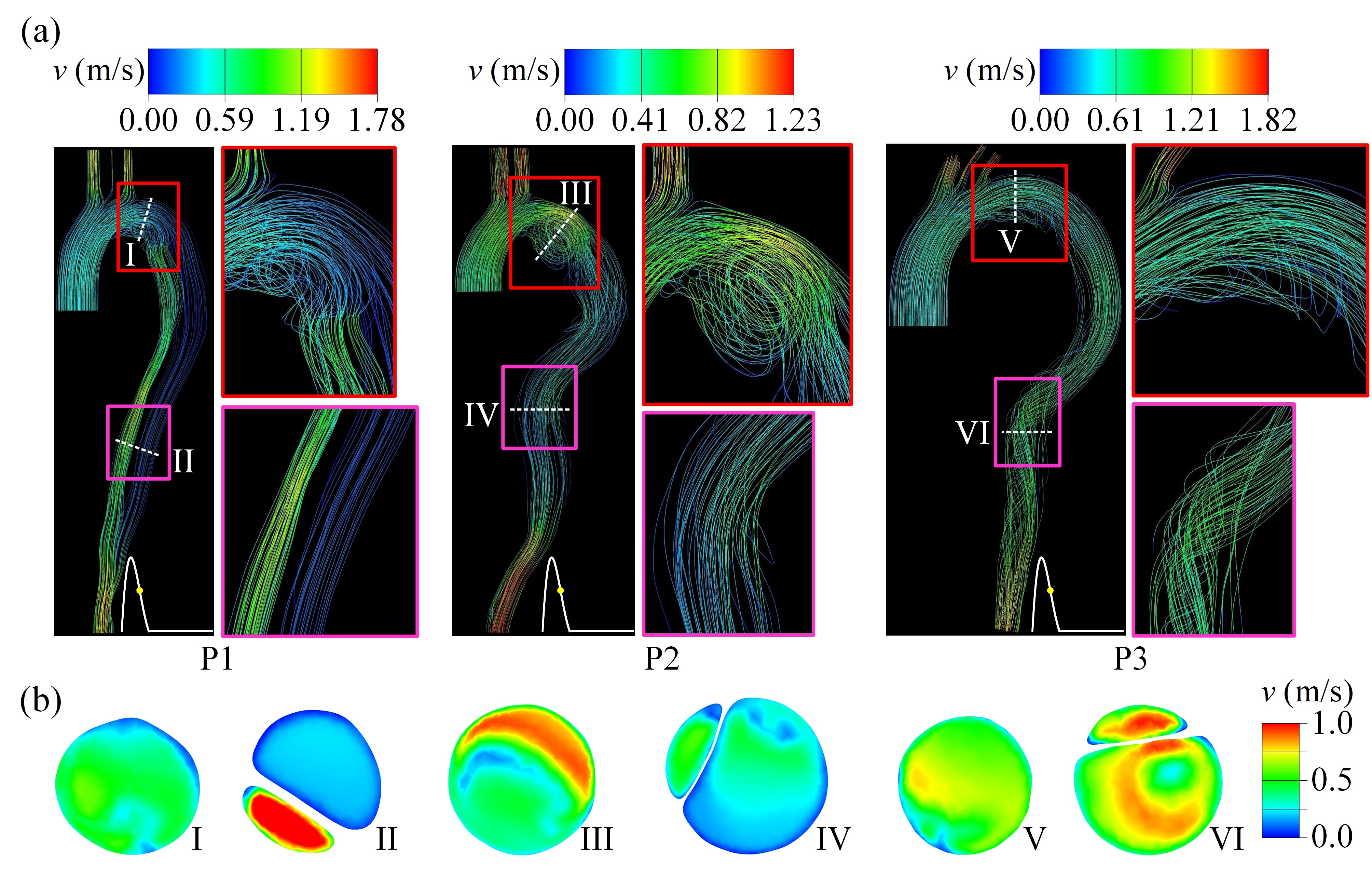

图4. 心脏收缩中期的血流速度。(a)流线图;(b)典型横截面的血流速度分布。

如图4所示,在弱手性模型(P1)的降主动脉中,真腔的血流速度明显高于假腔,这更有利于人体器官和组织的血液灌注。而在强手性模型(P3)中,由于其高度螺旋的手性形貌,假腔内的血流速度已提升至与真腔相当的水平。假腔中的高速血流会进一步增加壁面切应力,进而提高假腔扩张的风险。

图5. TBAD螺旋形态对不良事件风险的影响。(a)典型区域的面积占比;(b)风险指数随螺旋角的变化趋势。

研究团队进一步探究了TBAD螺旋程度对临床风险的影响。如图5a所示,随着螺旋角的增大,高时均壁面切应力区域扩大,血液的相对滞留时间缩短。这意味着,强手性TBAD更易触发假腔扩张。当螺旋角超过180°时,风险指数骤升(图5b),该阈值可为临床干预提供参考。

图6. 强手性TBAD的临床随访结果。(a)危重并发症;(b)分别植入短支架与长支架的疗效对比。

计算结果表明,胸主动脉显著的螺旋手性形貌会提高心血管不良事件发生的风险。临床随访结果表明,强手性TBAD常伴随主动脉瘤、假腔扩张等严重并发症(图6a)。针对强手性TBAD患者,研究团队建议通过植入更长的覆膜支架或裸支架改善预后效果(图6b)。

这项工作加深了对TBAD螺旋形貌演化生物力学机理的理解,对提升相关心血管疾病的诊治效果具有重要意义。论文的唯一通讯作者是我院赵子龙教授(个人主页:http://shi.cqjj8.com/zzl/zh_CN)。论文第一作者为我院博士研究生王志鹏和复旦大学副主任医师郭宝磊。论文的合作者包括我院潘翀教授、杨嘉陵教授,英国帝国理工学院徐晓云教授,复旦大学符伟国教授,以及清华大学冯西桥教授。该研究得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、111项目的资助。

原文链接:

http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020740325010276